2012年10月23日

仲里中学校1年生の課外授業まとめ

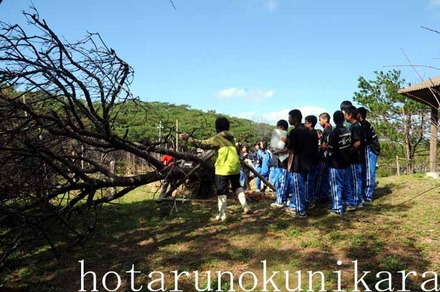

だるま山の大きなサクラの木が、空に根っこを突き出して倒れている姿を見てもらいながら

私は、「このサクラの木の根っこ、みんなの想像通りの大きさですか?」と、質問しました。

すると、「こんなに小さいとは思わなかった。」や

「本当はもっと大きいけど、地面の中で切れちゃったから小さくなった。」とか、

様々な応えが返ってきました。

痛々しい姿のサクラの木に、「かわいそう・・・。」という

生徒たちのやさしい想いを受け取りながらも、

私は、このサクラの木の痛みから、沢山の事を学ぶ機会に恵まれている事を伝えました。

↑できるだけ多くの人に読んでいただこうとエントリーしています。

クリックの応援、ありがとうございます!

私は、「このサクラの木の根っこ、みんなの想像通りの大きさですか?」と、質問しました。

すると、「こんなに小さいとは思わなかった。」や

「本当はもっと大きいけど、地面の中で切れちゃったから小さくなった。」とか、

様々な応えが返ってきました。

痛々しい姿のサクラの木に、「かわいそう・・・。」という

生徒たちのやさしい想いを受け取りながらも、

私は、このサクラの木の痛みから、沢山の事を学ぶ機会に恵まれている事を伝えました。

↑できるだけ多くの人に読んでいただこうとエントリーしています。

クリックの応援、ありがとうございます!

そして、今度は、ひっくり返ったサクラの木の横に立っているリュウキュウマツの木の

地面に盛り上がった根っこの一部を見てもらいました。

「地面の下の根っこが必要とするのは、なんでしょう?」

「水」「栄養!」元気いっぱいの答えが、広いだるま山に響きます。

それじゃあ、このサクラの木とマツの木の根っこの違いとその理由を考えてみてください。

「根っこが短いのは、栄養や水を取れないから、ダメだよねぇ?」が正解と思いきや

「でも、実は、根っこが短いことは、木にとっては成功なんだよ。」という館長の答えに、

「えぇ~

、意味わかんない?」

、意味わかんない?」「サクラの木は、たっぷりと栄養(肥料)と水を与えてもらっているので、

根っこは広く大きく、深く育つ必要がなかったと言えるんだ!」

「実は本来、木に必要な窒素やリンなど栄養を運んでくれるのは、菌類。

木の根に住んでもらっているキノコの菌糸が、腐葉土を分解吸収して、木に上げている。

木は共生関係がうまくいかないと大きく生長できない。キノコの菌糸の助けのおかげで

樹木は肥料として必要なチッソやリンなどを効率よく吸収できる。

だから、肥料を吸収する根っこを伸ばすエネルギーを生長や木の勢力を広げるために、

そう、葉っぱや幹にもたくさん振り向けることが出来るんだよ。

その見返りに、キノコ・菌糸に必要なデンプン・ブドウ糖を分けてあげられる。」

「しかも、桜は、人が倒れないように丁寧な組み木の支えをしてあげているけれど、

マツは、誰の助けもなく自分の根で立っているので、マツは根をアンカーのように広げ、

風の方向に太くしっかりとのばして、自分で自分を支えているんだよ。森の植物は、

自分が倒れないようにと隣の木を利用しながら、結果的に互いに支えあって生きている。」

動くことのできない植物ですが、その植物たちは、身近な生きものを味方に付けて、

自分たちが生きることが出来る環境に適応できるような様々な工夫を持っています。

その手掛かりは、花や葉っぱの大きさや色や形、実や種の付き方や広げる方法など、

生き残るための様々なヒントが、多種多様な植物たちそれぞれに秘められています。

今回は、沖縄の特徴的環境として挙げられる暴風に適応してきたリュウキュウマツの

単独でも生き残れる適応力をもった、マツの根っこの強い張り方を確認してもらいました。

リュウキュウマツは、風の強さを受け流す針のような葉っぱとしなれた枝振り、

わずか数本の枝だけで生き残ったり、背丈を低くして盆栽のように生長したり、

国指定天然記念物の五枝のマツも風を受け流す見事な姿をしています。

まだ、雑草さえ侵入できない荒れ地でも真っ先に芽生え育つ強さから、

パイオニア植物ともいわれています。羽のある種は、乾燥した風を受けて分散できます。

鳥に実を食べさせて種を運ばせる、森の多くの広葉樹や、サクラの木は、鳥が移動する

森の周辺や木々の間で芽生え育ちます。芽生えた木々は、日光を求め競争し、

密植しながら成長します。結果的に、台風の風が来ても、フクギの屋敷林状態と似て、

風が強く当たる林縁やギャップでは、光を求めより早く生長した木々やツル植物で

隙間なく覆われてしまうので、暴風にも打ち勝ちます。木々が互いが支えられ、

支え合うような状態になることで、激しい暴風に耐える森の姿へと変わります。

たとえば、風がいつも強く吹き付ける場所、海岸や崖、尾根や山の上、小さな島などでは、

出来るだけ背を低くした森の姿となって生長します。

サクラの木が大きく枝を張り、背が高くなればなるほど、風の抵抗を強く受けることになり、

その幹を支える根っこは、出来るだけ広く深く強く地面に張り出す必要がありますが、

移植したサクラの根は、組み木の支えで守られていたため、すぐに必要でなかったのでしょう。

そのため、本当にサクラを風から守っていたはずの道沿いの広葉樹の木々は、

サクラが見えなくなるからと2年前から根こそぎ取り除かれて行きました。

また、桜のためと言って、特別保護区のオキナワスダジイの木が大量に伐採されました。

地域の自然環境を正しく見て、その環境に適応している在来植物との関係を

上手に利用することで、多くの人に憩いをもたらす事を目的として造られる公園の

サクラや観葉植物などの植栽管理の予算を削減することも可能だという事を話しました。

また、普段、見ることの無い植物の根っこを見る機会を得られたことで、

私たちの暮らしを支える地面についても、気付いてもらう事も出来ました。

この後、仲里中学校の生徒のみなさんや先生方と一緒に行った

ホタル館の河畔林を再生させるための植栽作業は、植物の根っこが、河畔林の土を抑え、

赤土の流出を防ぐことにもつながることが、体験として学習できたと考えています。

台風の痕の傷ついた島の状況を、学びと捉えようという逞しい視点が、

仲里中学校の先生と共有できたことで、今回の課外授業に生かされました。

自然に恵まれ、歴史や文化、芸術が、豊かに育まれた久米島。

その魅力は、限りなく奥深い、島の根源として、確かに、今でも、感じることが出来ます。

しかし、その魅力の基礎となる自然環境が失われようとしている現実に対して、

いつまでも傍観者の様に過ごしていたり、まだ、他の地域よりはマシだからと

慰めや言い訳だけで取り繕っていると、たぐいまれな島の魅力は、

取り返しのつかないほどの痛手を受けてしまうことでしょう。

そして、その兆候は、年々、スピードと規模を増してきています。

多くの人に誤解しないでほしいと願うのは、島に痛みがあるからといって、

それだけが総てだと告発しているのではないのです。

こうした痛みを真摯に受け止め、反省できる強く、清い心を育むことが、

この島の賢い未来を切り開くと、私は心から信じて行動しているのです。

↑できるだけ多くの人に読んでいただこうとエントリーしています。

クリックの応援、ありがとうございます!

Posted by satou-n at 19:36│Comments(0)

│環境について

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。